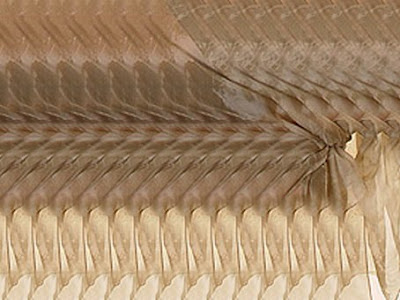

DGD: Textiles-Serie blanca 29 (clonografía), 2010

DGD: Textiles-Serie blanca 29 (clonografía), 2010

II

Revisionismo

El primero y segundo capítulos del Génesis parecen hablar de creaciones distintas, de dos humanidades diferentes. En el primer capítulo se lee:

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. [Génesis 1:27]

La redacción de Reina-Valera (1960) salta de un “al hombre” en singular, a un “los creó” en plural. (La versión de Reina-Valera de 1995 añade una “s” entre corchetes para corregir esa discrepancia: “Y creó Dios al hombre[s] a su imagen”.) Sucede lo mismo en la Vulgata:

et creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos (salto de

illum a

eos), y asimismo en inglés, desde la Biblia del Rey Jaime hasta la Nueva Versión Internacional: “So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them” (salto de

him a

them).

Aquí puede entenderse la creación simultánea de dos criaturas, una masculina y la otra femenina, pero el versículo es también susceptible de otra lectura, aunque ella esté desautorizada por la interpretación ortodoxa —y precisamente por eso—: la creación de un número indeterminado de criaturas que eran, cada una, varón y mujer al mismo tiempo. En todo caso resulta notorio que sólo se rescata la figura del Andrógino mientras que las de la Ginógina y el Androandro son eliminadas.

De esa primera raza humana no parece descender la población actual de la Tierra, sino de la segunda, aquella de la que habla el siguiente capítulo del Génesis; aquí la pareja edénica es la antecesora mítica de una raza cuyo sustrato es sucesivista: Dios crea al hombre (Génesis 2:7) y luego a la mujer (Génesis 2:18-23). Y una vez más ocurre el rescate exclusivo del Andrógino, así sea de manera metafórica, puesto que se acota: “y serán una sola carne” (Génesis 2:24). Este primer revisionismo es curioso: parecería que el Dios hebreo se desentiende de la primera humanidad para concentrarse en la segunda, en la que ya no existen “confusiones”: hay hombre y hay mujer, creada ésta de una costilla del varón.

Segundo paréntesis en torno a los nombres

En el principio del capítulo quinto, el Génesis parece referirse a la primera humanidad: “Hombre y mujer los creó; y los bendijo, y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados” (Génesis 5:2); así pues, en apariencia todos los seres provenientes de la creación inicial recibían el nombre genérico Adán. Sin embargo, parecería que Génesis 2:23 se ubica en la segunda creación cuando la criatura masculina impone nombre a su compañera: “Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada”. Esto dice la versión Reina-Valera de 1960, mientras que la de 1995 corrige: “Dijo entonces Adán: ‘¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Será llamada ‘Mujer’, porque del hombre fue tomada”. Se trata en ambos casos de la traducción de las palabras hebreas Ish para el varón e Ishshah para la mujer.

Más tarde se da un nuevo bautizo: “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes” (Génesis 3:20), debido a que, en hebreo, el nombre Eva y la palabra que significa “vida” o “viviente” tienen un sonido semejante. Lo mismo en la Vulgata que en la mayoría de las versiones, el nombre Adán es mencionado por vez primera en Génesis 2:19, y aunque en algunas se le llama “hombre”, no deja de advertirse que el término hebreo que significa “hombre” (adam) está relacionado con el que denota “tierra” (adamá). Esto implica —aunque ello no esté apoyado en ningún texto exegético— que en la primera humanidad (cuyas criaturas se llamaban Adán), creación y bautizo fueron simultáneos, mientras que en la segunda fueron sucesivos (Dios crea a Adán y luego lo bautiza; después crea a Eva y más tarde Adán da nombre a su compañera).

Si se unen dos mitos fundacionales, el resultado es un triunfo de lo simultáneo pese al insistente rescate de lo sucesivo: en el orbe del Antiguo Testamento, Adán recibe su nombre de la Tierra que, en el mundo griego, era el origen de la Mujer Original. La lectura unitaria revierte lo sucesivo: Adán bautiza a Eva (dar nombre es metáfora no sólo de crear sino de conectar con lo ya creado), pero antes ella había bautizado a Adán.

Ginoginia, androandria y androginia

El Dios hebreo practica un revisionismo entre la creación de la primera y la segunda humanidades: abandona la simultaneidad de aquélla para concentrarse en la sucesividad de ésta, construida de tal modo que la combinatoria erótica ya no admite la menor “confusión” (a la vez que elimina a las “innecesarias reiteraciones”) y queda sometida a un orden universal representado en la pareja heterosexual. Un orden, por cierto, en que la sucesividad es también subordinación (del varón a Dios, de la mujer al varón) y acatamiento de un destino impuesto. Como revelará el relato de la expulsión del paraíso, el Antiguo Testamento hereda también la noción de la hybris, muy penada en la tragedia griega (querer igualarse a los dioses, tomar el cielo por asalto, salirse de su sitio asignado, desobedecer: todos estos son actos del rebelde que desea más que la parte que le ha sido asignada en la jerarquización del destino).

También en tiempos de Platón se había introducido un revisionismo: el panteón griego había creado al Andrógino a la par de otros dos arquetipos que quedaron sin nombre y a los que aquí hemos llamado Ginógina y Androandro, pero muy pronto se deshizo de estas dos criaturas originales con la finalidad de “evitar confusiones”. Sabedor de que el resultado fue una confusión mucho peor, Platón intenta rescatarlas (es decir devolver el mito originario a su integridad ternaria) a partir de la certeza de que cualquier registro al que se arrebata sustento mítico queda fuera de la realidad humana.

Roma hereda del revisionismo griego el odio a las confusiones. Buena muestra se halla en los párrafos de Los doce Césares en que Suetonio habla de la suerte que corrían los nacidos hermafroditas, que eran ahogados en el mar. Según explica en una nota el traductor de Los doce Césares, los romanos imponían este castigo “a los llamados andróginos o hermafroditas, por considerar como de mal agüero su nacimiento. Se les ahogaba, sea porque consideraban el agua, principalmente la del mar, como fuente de toda purificación, sea porque los poetas habían hecho del océano la mansión de los monstruos, o bien, para que en la tierra habitada no quedara recuerdo de estos seres, cuyo nacimiento se tenía por calamidad pública”.[1]

Ser arrojado al Tíber (como sucedería al cadáver del muy confuso emperador Heliogábalo) o al océano era la máxima afrenta que podía hacerse en la antigüedad, puesto que ello impedía a los familiares o amigos honrar a esta persona, acompañarla en el día de difuntos o darle culto en el entorno familiar. Las aguas eran el símbolo del reino amorfo de la monstruosidad y lo inhumano (que es lo que queda fuera de la realidad humana). Extraña manipulación del mito: si de los tres modelos sólo se había reivindicado a uno, el Andrógino, entonces un ser humano que se le asemejara (el hermafrodita) debía haber sido adorado en tanto figura arquetípica y numénica; lejos de ello, era exterminado sin miramientos, como a un monstruo intolerable.

La dificultad de desentrañar estas mecánicas antiguas sin aplicarles fatalmente las de la actualidad es enfocada por Carlos Espejo Muriel, historiador de la sexualidad y maestro en la Universidad de Granada:

En Roma, las relaciones “homosexuales” no están ligadas para nada a la educación; es más, las consideran abominables y las denominan (los bienpensantes romanos y padres de la patria) como “el vicio griego”. Sin embargo, se toleran y permiten siempre y cuando no pongan en tela de juicio su sistema de valores y la estabilidad del Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: en primer lugar, que en Roma un joven podía mantener relaciones “homosexuales” durante su adolescencia; en segundo lugar, que ello a nadie procuraba daño alguno (salvo que adorara a tal conducta y se prostituyera), pero cuando llegara la hora del matrimonio tenía que dejar de lado esas costumbres y dedicarse a procrear, que es uno de los pilares fundamentales de la ideología esclavista (se llama el status familiæ). Tercero, que si una vez casado este muchacho podía y quería mantener ese tipo de relaciones, no habría problema si las desarrollaba con inferiores, o sea, con esclavos o con muchachos (que no fueran de noble cuna), pero siempre y cuando él fuera el sujeto activo de la acción. El problema venía si no le gustaba tanto ese rol como el contrario, pues aquí sí se descargaba contra él todo el aparato del Estado, ya que su mal consistía en que anulaba a su condición jurídica y se asimilaba a lo más bajo de la sociedad romana —y tal desequilibrio social no lo toleraría jamás una sociedad tan estratificada y arcaica como la romana. Quiero decir con esto que su actitud se enfrenta directamente al status civiltatis y al status libertatis, pues al someterse a otro varón, lo que se está haciendo no es otra cosa que adoptar el papel que al esclavo no queda más remedio que protagonizar; luego, está anulando su vocación de libertad (principio, no lo olvidemos, excluyente en un sistema de producción esclavista); y en segundo lugar, al anular su vocación de libertad, se está negando el principio que otorga mayores ventajas en el mundo romano: la ciudadanía (pues no se puede ser ciudadano si no se reúnen los dos anteriores requisitos: ser libre y ser miembro de una familia en la que se respeten y veneren los antepasados, que al fin y al cabo forjan la memoria histórica de un pueblo).[2]

De todo ello se desprende una evidencia: el desequilibrio de la trinidad mítica del erotismo responde menos a un odio directo hacia las sexualidades alternativas que a un rechazo a la “confusión”; ésta pone en crisis el sistema de valores en que se basa la sociedad entera (la manipulación es, pues, menos erótica que política). Desterradas dos terceras partes del mito erótico primigenio, en el imperio romano el modelo siguió siendo el del Andrógino con sus sub-deidades asociadas: heterosexualidad, monogamia y matrimonio; en el patriarcado, ante todo el matrimonio tomó la forma de la institucionalización de lo femenino. No es gratuito que la expresión matri-monium, que surge del derecho romano —y es por tanto muy anterior a la aparición del catolicismo, que la heredó—, significa la autorización que da el Estado a una mujer para que pueda ser madre dentro del marco de la legalidad.

Todo esto se halla presente hoy en día: por más que se hable de respeto a la diversidad, no habrá ninguna diversidad real ni una verdadera gama de elección mientras la Ginógina y el Androandro sigan desterrados de la mitopoética colectiva. Ya la sola palabra “tolerancia” lo denuncia: mutiladas sus raíces arquetípicas, ambas figuras, por más que se intente reivindicarlas en el terreno civil o laico, en el fondo no seguirán siendo otra cosa que anomalías. De manera aún más grave, los detentadores de sexualidades alternativas sólo a nivel personal tomarán en serio a sus respectivos mundos. El mito conecta a la parte con el todo; es —en términos de Jung y Bachelard— un racimo de símbolos tangibles e inmediatos que a la vez están cargados de significaciones arquetípicas resonantes en la psique humana. En otros términos: el mito coloca a las estrellas aisladas en constelaciones de sentido.

En la modernidad occidental, el mito erótico tiene prácticamente una sola expresión ritual, conectada con las religiones mayoritarias: la ceremonia matrimonial, arquetípicamente exclusiva del mundo heterosexual, es decir del terreno del modelo aceptado, el del Andrógino. Las parejas heterosexuales sólo tienen ese ámbito para experimentar una sensación de trascendencia (conexión); fuera de estos instantes, carecen de todo sentido de lo sagrado. Y acaso ni siquiera en esos instantes, porque la ritualidad, en tiempos caracterizados por el materialismo, se vuelve una serie de meras representaciones utilitarias. Los ritos del matrimonio, independientemente de que la pareja crea en ellos o los vea como trámites “simbólicos”, la conectan con esferas superiores, con un todo universal; esto es lo que significa a nivel arquetípico “tomar en serio”: desbordar las individualidades y reconocerlas partes de un concierto mayor, darles un sentido mitopoético.

Aún cuando en ciertos países parece aumentar la “tolerancia” hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, las lesbianas y los homosexuales continúan sin sustento mítico, sin verdadera ritualidad; esto significa que no terminan por sentir que sus preferencias forman parte de un todo. Su amor no tiene otra escala que la de la inmediatez: no es más que un juego, un simulacro, una representación que a veces toma una actitud pagana y carnavalesca pero también, de nuevo, como pura exterioridad. En palabras del mito originario, es un erotismo que no se revierte en el universo.

La impureza

Una gran escritora como Katherine Mansfield, caracterizada por una refinada y aguda sensibilidad, aporta la palabra clave de este proceso. En sus diarios, Mansfield es siempre transparente y aunque ha asumido su bisexualidad, libra en su interior una cierta lucha interior al respecto; en esas páginas habla de una relación lésbica que sostuvo en la primera década del siglo XX con una joven maorí, Maata Mahupuku, a la que había conocido en Wellington, Nueva Zelandia, y a la que reencontraría más tarde en Londres. En una entrada de su diario correspondiente al mes de junio de 1907, escribe: “Quiero a Maata del mismo modo en que la he tenido: terriblemente. Esto es turbio, lo sé, pero es verdad” (I want Maata—I want her as I have had her—terribly. This is unclean I know but true). En esta última frase, Mansfield utiliza un adjetivo revelador: unclean forma parte de un matiz verbal sólo existente en inglés. Literalmente puede verterse como “no limpio”; el hecho de que en español este tipo de fórmulas sean por completo inusuales, ha llevado a veces a traducirlo directamente como “sucio”, lo cual es burdo. “No blanco” no significa necesariamente “negro”. Del mismo modo, unclean no corresponde necesariamente a “sucio” o “turbio”, aunque vaya en esa dirección.

El prefijo un- denota ausencia o negación, y las diferentes traducciones al español ilustran la amplia gama que esa partícula cubre; es posible apreciar esa gama en la manera en que palabras que señalan carencias o negaciones parciales o perentorias, como unaggresive (“poco agresivo”), uncaught (“aún en libertad”) o unkind (“poco amable”), se diferencian de las fijas o absolutas, como unable (“incapaz”), unafraid (“sin miedo”) o unsought (“espontáneo”). En esta gama hay las que se traducen tajantemente más allá de los eufemismos y relativizaciones, como unadopted (“rechazado”), unallowed (“prohibido”), unqualified (“incompetente”), unreal (“irreal”), unremembered (“olvidado”) o unsuccess (“fracaso”).

El mismo juego se nota en el término undead, del que no hay traducción precisa al español; para no verterlo literalmente como “no muerto” se ha echado mano del recurso “muerto viviente”, un oxímoron que funciona en términos del género de horror (como sinónimo de “zombie”, significativo mito de la modernidad) pero que no tiene sentido en otros territorios dramáticos. Lo mismo podría hacerse con unclean, es decir, traducirlo como “limpio turbio”, pero habría que añadirse “ni del todo limpio ni del todo turbio” (así como el zombie debe entenderse como “ni del todo muerto ni del todo vivo”).

En cualquier caso, independientemente de las particularidades culturales, psíquicas o históricas de la relación lésbica aludida por Katherine Mansfield, resulta notorio que la muy poderosa intuición de esta escritora la lleva a recoger, en una sola palabra, la sensación que prevalece en el fondo en toda sexualidad alternativa. Porque más allá de la especificidad de circunstancias o del irrepetible modo particular en que cada participante de estas sexualidades asume lo alternativo de su preferencia sexual, una inmensa mayoría de ellos experimenta, con mayor o menor conciencia, la sensación de que su sexualidad y todas sus manifestaciones son precisamente unclean. (No importa qué tan madura sea su autoaceptación individual: desde la instauración del patriarcado, toda su cultura, todo el “espíritu de los tiempos”, lo hacen inferir lo turbio a cada momento.) Es el resultado directo de haber retirado de la psique colectiva a los arquetipos de la Ginógina y el Androandro.

Angela Smith, biógrafa de Mansfield, intenta demostrar que la bisexualidad de esta autora se debe entender como una expresión de su “ímpetu transgresor” (transgressive impetus); sin darse cuenta (aun cuando sus intenciones son progresistas y contestatarias), Smith conserva, en cuanto a su biografiada, la misma sensación de uncleaniness cuando insiste en que Mansfield continúa teniendo relaciones con varones a la vez que intenta reprimir sus sentimientos hacia las mujeres. En cuanto al fragmento citado del diario de Mansfield, la biógrafa se basa en el adverbio utilizado por la escritora: “terriblemente” (terribly). Éste, conectado con unclean, parece formar la base demostrativa de algo que trasciende a la biografía de Mansfield y se aplica, por sobreentendido, a toda sexualidad alternativa: el hecho de que la heterosexualidad sea inferida, por sí misma, como clean, mientras que, por elemental contraposición, la gama de la sexualidad LGBT se reviste, de entrada, con la inferencia de lo unclean. En absoluto resulta gratuito que, en el lenguaje religioso inglés, unclean corresponde a “impuro”, en expresa referencia a los demonios, unclean spirits (“espíritus impuros”). De unclean hay apenas un paso para unholy (literalmente “no santo”, “no sagrado” y, sobre todo, “no bendito”) que en el nivel de lo relativo significa “impío” o “profano”, y en el de lo absoluto refiere directamente a “infernal”.

Este sobreentendido se debe, sin duda, a la falta de un soporte arquetípico para lo que se llama alternativo, y a la manipulación que se ha hecho del arquetipo en que se basa la heterosexualidad. Lo alternativo es “impuro” sólo porque la pureza ha sido concentrada en la versión oficial de la sexualidad: sólo la heterosexualidad recibe la bendición de la pureza convenida. De una manera apenas metafórica, resulta claro que la Ginógina y el Androandro no sólo han sido desterrados, sino específicamente excomulgados.

Un sentido cósmico

En las minorías, la búsqueda de un mito fundacional es la de un reacomodo del mundo cuya primera función es convertir a la desventaja en ventaja, a la marginalidad en escudo de armas, a la expulsión del paraíso en don divino. Sin embargo, una vez cumplido este propósito, queda aún otro, más amplio (romper la noción de “minoría”, que depende de su opuesto, “mayoría”, y al depender de este concepto lo reafirma), y a la vez más de fondo (el reacomodo del mundo ya no depende de la conveniencia sino de la trascendencia): revestirse de un sentido cósmico.

Hay que decir, por otro lado, que es precisamente en esa falta de “seriedad”, de ritualidad socialmente aceptada, en lo que radica la “ventaja” que asumen los mundos lésbico y homosexual: ambos se sienten libres de esa parafernalia vacía en que las sociedades han convertido a toda liturgia erótica.[3] Pero tal vaciedad es efecto de haber mutilado dos terceras partes del mito originario para dar únicamente validez social a un tercio, el surgido del Andrógino.

Porque no se trata de reclamar para las llamadas “sexualidades alternativas” la moral erótica heterosexual; no basta con instaurar matrimonios religiosos para lesbianas y homosexuales, y de hecho eso es marginal y —aquí sí— simbólico; no se trata de reivindicar a los ritos vacíos para la Ginógina y el Androandro, en cuyo caso no se haría sino repetir a escala las representaciones litúrgicas despojadas de sentido en el terreno de la heterosexualidad. De lo que se trata es de devolver una dimensionalidad espiritual indispensable aún para ateos y agnósticos; se trata, en última instancia, de provocar una revisión profunda del mundo heterosexual una vez que se le reconozca como eso, “un” mundo sacralizado entre otros tres posibles y no “el” mundo.

El territorio laico requiere de mitos, ritos y símbolos no menos que el religioso. El matrimonio civil no tiene más de dos siglos de antigüedad, antes de lo cual era de índole religiosa. Las principales religiones tienen al Andrógino como paradigma mítico absoluto y sólo ha sido posible cambiar parcialmente a este paradigma en el mundo civil. En varios países —cada vez más— se ha admitido el matrimonio entre personas del mismo sexo por medio de modificar a la anterior definición legal del matrimonio (de “la unión de hombre y mujer” a “la unión de dos personas”); sin embargo, sigue sin verdadero sustento mítico: sin verdadera pureza arquetípica, es decir, sin haber recuperado todavía su contacto originario con lo sagrado.

Fundarse en un mito da cohesión y sentido únicamente cuando comienza en la interioridad individual y se revierte luego en la acción colectiva. Sólo cuando la ginoginia y la androandria sean devueltas a la dimensión mitopoética que por milenios se ha reconocido en exclusiva a la androginia, podrá darse una reintegración al mito erótico primigenio. Entonces todo ser humano podrá en verdad asumir (tomar en serio, en el mismo sentido en que un artista emprende la creación) la calidad de su deseo.

*

Notas

[1] Suetonio:

Los doce Césares, Perlado, Páez y Cía., Madrid, 1917; trad. directa del latín por F. Norberto Castilla.

[2] Carlos Espejo Muriel:

“La transgresión al poder. El emperador Heliogábalo”.

[3] Cuando en México se aprobó la ley de los matrimonios entre personas del mismo sexo, un amplio sector de la comunidad homosexual masculina se negó a festejar ese logro bajo el argumento de que el casamiento, es decir la norma legalizada, destruía a la cualidad inherente a ese grupo: la transgresión. Resulta posible imaginar que quienes hicieron esta declaración, por las mismas razones y debido a la misma postura, llegarían a celebrar la carencia de un soporte arquetípico, en que el que verían más un yugo que una forma de libertad. Esto correspondería a situarse en un nivel precario y sólo conectado con lo inmediato. Porque en un nivel más profundo, el soporte arquetípico puede ser comparado con los cimientos de una casa. Sin cimientos, esa casa permanece por completo libre... de derrumbarse a la primera agitación. Sin una verdadera raigambre arquetípica (que no necesariamente significa "religiosa"), incluso aquella capacidad de transgresión que se menciona como suprema característica de las sexualidades alternativas no es sino una mera fachada: una convención hueca que a nada cuestiona, a nada cambia y hasta termina por confirmar a lo que supuestamente transgrede. (No por otra razón se le "tolera".)

***